PICKUP ピックアップ課題

人と人とのつながりを大切に 自治体と連携して地域課題をDXで解決する

システム・アルファ株式会社は1981年に創業者廣山武雄によりOA機器のディーラーとして前橋市に設立されました。現在は2代目廣山悟が先代の意思を継ぎ代表を務めています。創業者のDNAが脈々と継承され「人と人とのつながり」を大切にし、社名が表すように、お客様にプラスアルファのサービスを提供。事業を通して地域社会の活性化に貢献することを目的として事業を展開しています。

創業当時は地方の企業ではオフコン(オフィスコンピュータ)が使われていました。特に、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、オフコンはビジネス用途で広く普及しましたが、1990年代後半から2000年代にかけてパーソナルコンピュータ(PC)やネットワーク技術の進化に伴い、オフコンの利用は減少しました。このように、変化の激しい業界です。

システム・アルファ株式会社 代表取締役 広山 悟氏

先代はコンピュータのみのビジネスモデルではなく、他に柱になるものを模索していました。そこで、今後業界が発展するだろうと見込んだのが「ドコモショップ運営事業」でした。前橋市でドコモショップが1990年代前半に誕生したことにいち早く興味を示した先代が、1995年にドコモショップ前橋西店をオープンさせました。

こうして現在は、システムインテグレーション、システム開発、IT保守、ドコモショップ運営など幅広い事業を展開しています。

IT企業であれば技術者先行のビジネスモデルとなるのでしょうが、当社は先代が営業マンだったこともあり営業先行の特徴があります。加えて、人材登用のために「働きがいや働きやすさ」を追求し、環境面を整えることに注力しています。そこで、毎年1年の目標を明確にするために、書を社内に掲げ機運醸成に努めています。

令和7年の目標「研鑽」(著:広山 悟氏)

そんな当社がここ数年力を注いでいるのが、「自治体のお困りごとに対して、ITを活用して解決の糸口を見つける」というものです。一過性のサービスではなく、当社の社員が自治体に入り込み、地域の課題を探っています。自治体からの相談に応えることもありますが、社員自らが自治体へ提案し、課題解決をするケースもあります。

・中之条町への人材派遣「立候補した人材」に託す

私たちはドコモショップを運営していることで、法人顧客のシステム営業などにも携わってきました。ドコモ本社も、地域共創の分野で自治体と連携協定を交わしています。

そのような中、中之条町からDX推進を目的として「地域活性化起業人制度」についてお話をいただきました。これは、総務省が推進する地方創生の施策の1つで、企業の社員を地方自治体に派遣し、地域活性化や関係人口の創出を図るものです。

中之条町での取組についてお話をいただいた 黛 祐二 氏

経営理念のひとつである「事業を通じて地域社会の活性化に貢献する」に着手。民間企業の新しい社会貢献の形、社員に多彩な経験を積ませキャリアアップ、経験豊富なシニア人材の新たなライフステージの提供を目的に地方創生に取り組むきっかけとなりました。早速、社内公募をしたところ、黛祐二(当時54歳)が立候補したことで、彼を中之条町に派遣することになりました。当社にとって自治体への派遣というのは初の試み、新たな挑戦の第一歩でした。黛はいままで培った豊富な経験やキャリアを活かして活動の幅が広がるのではと考え、応募し、中之条町に「何か役に立てることがあれば」という思いから手を挙げたと当時を振り返ります。

それから3年間、中之条町の職員(デジタル推進専門官)として様々な課題に取り組ませていただきました。

具体的には町民(おもに高齢者)を対象としたデジタルデバイド対策(情報格差解消)の推進です。高齢者の方ほど、これからはデジタルをうまく活用してほしいと思っています。先代が言い続けてきた「ソフトで温かい人間関係」を大事にしていますので、デジタルの力で、社会課題である高齢者の孤独を防ぐ取り組みを推進。まずはスマホの使い方を丁寧に指導させていただきました。

また町民全体にスマホなどデジタルツールの活用支援、高齢者向けスマホ教室の開催、町フリーWi-Fiの利用を促進。スマホ教室は3年間で34回実施。デジタル相談は週に1回、相談窓口を設け継続した支援を行っています。

さらに、役場の職員に対しては、役場のネットワーク環境を見直すことから始まり、操作方法などを指導させていただきました。また町内施設のフリーWi-Fiを整備して利便性の向上、災害時の通信インフラ対策も実施。役場内の業務改善のためにLG-WAN(総合行政セットワーク)の無線化などにも取り組みました。

町民及び役場の職員の皆さんのDX推進として施設予約システムを構築。体育館、文化センターなど約100室場の予約管理を電子化し業務のスリム化と利用者の利便性を高めました。

このような取り組みの際に大切にしたのは、「中之条のスタイルに合わせたご提案をすること」です。職員の皆さんの声を丁寧に聞き取りながら、働き方の見直しや業務改善をさせていただきました。

・教育現場との連携

ケース①

群馬県教育委員会からの委託を受け、県内市町村の小中学校向けとしてDX推進センター事業にも携わらせていただきました。

巡回型教育DX推進リーダーやアシスタントの学校訪問などで先生方の業務改善、デジタル活用の支援を通して参画させていただいています。

ケース②

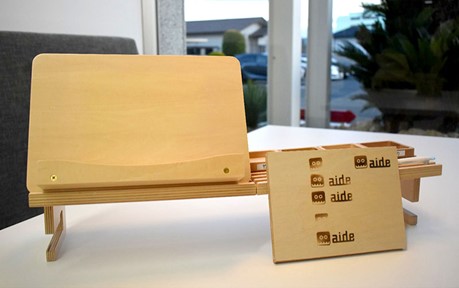

沼田女子高校100周年に合わせ私たちがコラボしたのが「教室の机のサイズが合わない」というミスマッチ問題でした。教科書、参考資料のほかにタブレットを置きたいのに狭くて置けない。そこでIT企業ではありますが「お困りごと」を解決したいという思いで『aide』(エイド)を作成。角度が調節できるタブレット端末を設置できる補助机を製作しました。

ケース③

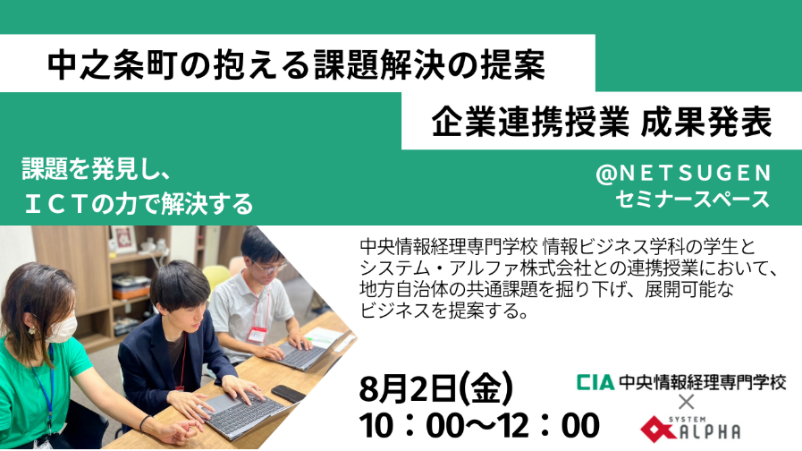

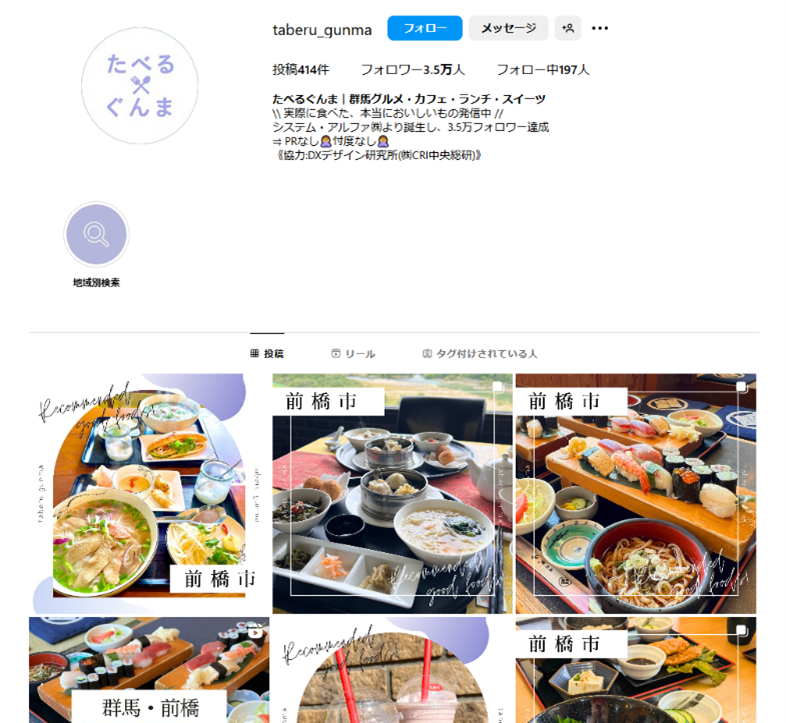

中央情報経理専門学校とは先代からのご縁があり、中之条町が抱える課題を共有して町長に提案する活動を実施しています。また当社がインスタグラムを活用し発信している群馬のグルメ、ランチ、スイーツを投稿している「たべるぐんま」(フォロワー3.5万人_令和7年2月4日時点)については、今後投稿や管理を専門学校生に依頼していく方向です。責任をもって運営管理をする学びの場を提供しています。同専門学校との連携事業は継続して実施しています。

https://www.instagram.com/taberu_gunma/

・群馬県と連携「社会課題を解決する」企業であり続けるために

「丁寧に実直に社会のお困りごとと向き合いたい」と話すのは当社代表取締役の廣山悟。新規事業創出のために日々の情報収集も積極的に行っています。その中で、当社常務取締役の岡田がぐんま未来イノベーションLAB(事務局:群馬県庁未来投資・デジタル産業課)が主催する異業種連携事業「Next Base」を見つけ、社内へ情報展開をしたところ、複数名の社員から手が挙がり、参加をさせていただきました。参加した社員からは、「普段関わることのない製造業、サービス業など様々な業種のビジネスパーソンと意見交換を行ったことは、とても多くの刺激を受けた」などのポジティブな感想が寄せられました。

何事にも前向きにチャレンジする自社の風土について

お話しいただいた 岡田 健吾 常務取締役

この活動は引き続き後輩にも受け継がれ、その後も毎年数名の社員が参加をさせていただいています。(令和6年度は2名が参加)。このように、何事にも前向きにチャレンジしていく姿勢が、当社の強みの1つだと考えています。

・40周年を迎え目指すものは「自治体の悩みごとを解決したい」

『豆シリーズ』に込める想い

創立40周年という節目の年を迎えた際に、『豆シリーズ』を提案しました。校務支援システムのkinako、施設予約システムのokara、情報共有システムのhanamameの3つです。

「kinako」は、毎日忙しい学校の先生方の業務負担を、DXの力で軽減させるサービスです。日々の予定の他、出張や年休。施設予約から生徒出欠状況、学校日誌の出力など先生方の日常の業務を、データ上で管理するだけでなく、クリック数を減らし簡単に確認ができるというものです。kinakoは先生方から上がった「とにかくクリック数を減らして情報を確認したい」という現場の声を拾い上げ、先生たちの希望を叶えるシステムとして誕生しました。現在は群馬県の県立高校や特別支援学校約100校で運用していただいています。

多くの自治体では、公有施設(体育館や文化施設など)の空き状況を確認する際、各施設に電話をするしか方法がありませんでした。当社が提案する施設予約システム「okara」は、インターネットを通じて簡単に公有施設の空き状況を確認することができます。

また、利用者が施設予約をする場合、その都度用紙に住所や名前を書く必要がありますが、予約システムを活用し、一度アカウント登録を済ませれば、その都度の煩わしい作業はありません。施設の管理者にとっても、電話窓口対応が大幅に軽減したり、ペーパーレスにより経費・保管場所が削減したりするなどのメリットがあります。

「hanamame」は、離れた場所へもまめに情報を通知する、情報共有システムです。自治体のサービス向上、特に防災のために役立ててほしいという思いで開発し、本格リリースに向けて中之条町にて実証中です。例えばAEDの設置場所、山間地であればクマ出没情報といったその地域ならではの必要な情報をリアルタイムで共有できるオープンデータの促進を目指しています。

・「地域活性化起業人」が3年経過し、他地域への展開も視野に

中之条町とのご縁は課題解決だけではありません。同町にある植物園「中之条ガーデンズ」内に、当社の花壇を設置させていただきました。花壇設置により社員が中之条ガーデンズに足を運ぶきっかけとなるなど関係人口の創出にも取り組みます。

また、中之条町で毎年開催されている「まちなか5時間マラソン」にも参加(2024年で2回目)し、代表の廣山も元気に完走。町の行事に参加させていただくことで、町民の皆様との相互理解を深めさせていただきたいと考えております。

当社の強みは、単に製品をパッケージ化するのではなく、お客様のご要望や特性に合わせた開発、その後の伴走を、小回りよく実施させていただけることです。

その中で、中之条らしさを大切にしたこの3年間の取組みは、地方自治体のDX推進モデルになったと考えています。

今後は当社の強みを存分に発揮し、他の自治体様に対しても、臨機応変に、地域の特性に合わせたご提案をさせていただきたいと思っています。

今後検討したい領域と人材登用について

AI、特に生成AIは今後必須のテクノロジーで、これに精通できるかが競争力の分かれ目といっても過言ではないため、当社では今後新規事業として取り組まなければいけない領域であると考えています。そのためにもAI人材の育成や、AI副業人材を登用していくことも視野に入れながら事業を進めます。当社にご興味のある方はぜひご検討を頂けますと嬉しいです。

連携により求める他社の技術について

お客様との共創プロセスについては、正解を導くまでが困難な社会課題も多いです。技術的な見地で実現実効性は判断できますが、そこまでに至るアプローチやゴール設定に関しては課題を抱えています。そのような中当社では、製品、サービス、システム構築までのスキルアップを図りたいため、これらに精通している人材や企業とのマッチングを希望します。

ミーティングルームをリフォーム、社員の働きやすさを追求

先日、1Fのミーティングルームをリフォームし、ガラス張りの開放的な空間といたしました。会社の歴史を感じていただくスペースも設けておりますのでぜひ本社にもお立ち寄りいただければと思います。

快適な会議室でクリエティブなアイデアが湧くこと、社員のモチベーションの向上を期待しています。

【プロジェクトへのお問い合わせ】

ぐんま未来イノベーションLAB お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

本ピックアップ課題は、LAB会員ではない方へも全ての情報を公開しています。

他記事の全てをご覧いただく場合には、以下ボタンより会員登録もしくはログインを行ってください。